柳迪:未来什么样不重要,但对未来的想象很重要

看柳迪的影像作品就像在看科幻片,仿生人、休眠仓、再造自然的温室……

柳迪和我们分享了他作品中那些过浓的科幻要素,从早期作品中的那些逃逸于现实之外的巨大动物、

与自然融为一体的巨人,聊到未来人类、北京冬奥会开幕式中的新作。

作品在不断变化,其中的代表角色巨人,也从现实的“裂缝”走向了科幻的未来。

正如他所说,没有一种未来与过去无关,而未来究竟什么样不重要,重要的是去想象它。

柳迪 | 特别专访

Q 指尖展厅

A 艺术家 — 柳迪

01

图像:现实的数字孪生

Q:首先很高兴您能接受我们的采访,能否为大家简单介绍一下自己?

A:大家好,我是柳迪。我大学毕业以后就以艺术家的身份进行创作,作品包括摄影、动画,建立了数字艺术工作室ROOMS,

和一批年轻的CG艺术家一起创作数字艺术作品。

Q: 您曾经在采访里提到,您对摄影和三维影像本身没兴趣,您感兴趣的是图像本身,这句话怎样理解?

图像对您来说意味什么呢?

A: 我的意思是我对于工具本身没有兴趣。

我感兴趣的是图像,至于是用何种方式达到这个结果我不是很在意。

图像在从前是对客观世界的模仿,现在则意味着一个新的世界,是与现实相对应的数字孪生。

02

从现实的“裂缝”到人类以外的世界

Q: “动物规则”系列是您之前的获奖作品,也是您开始为更多人所知的作品,可以跟我们聊聊您的创作灵感和理念吗?

A: 世上存在很多常识:乒乓球碰到墙壁会反弹回来,时间直线向前不会倒流,

一个人不会同时出现在两个地方,生物会长大但到了某个阶段会停下。

这些理性认知帮助我们生存并且进化。

但反过来,这些规则是不容解释的,不知道是谁制定的,但就成了这样。

这很可疑,也很有趣。所以我想在这个理性的存在中制造一点非理性的“裂缝”,

这样我们就可以重新欣赏理性的有趣之处,也包括非理性的美。

这系列中,“动物的出现”这件事就是我所谓的“裂缝”。

只不过,“很大的动物”是关于人类社会生活的裂缝,而“很大的人”是关于“存在”本身的“裂缝”,后者的裂缝更大一些。

Q: 在“动物规则”系列之后您又创作了《自我的重量》这一以人类为主角的作品,这两者之间有怎样的联系和区别呢?

A: Animal Regulation(“动物规则”)那个系列,巨大的动物在城市中存在,我觉得那个是我直觉中的一部分,我希望创造那样一个东西。

当时的想法是:那些动物是自然的延伸,并且以⼀种无法忽视的方式出现在我们生活的地方,提醒我们想起人类世界以外的部分。

反过来也可以这么表述:“人类以外的世界是为了使人类暂时忘记人类世界而存在的。

”对于我来说,这是⼀个对⼈类中心主义开的玩笑。可能我在做巨大生物的时候,就是在提醒自己不要太关注自身。

即使我做了巨大的人类,也是这个意思,当人体那么大的时候,就更接近树木或者山丘那样的自然事物了。

03

科幻灵感

Q: 您之前的作品比如《重生》、《L.E.M》的概念都来自于科幻小说,可以大概给我们介绍一下这两件作品吗?

A: 贯穿《重生》这部作品的海洋,我在概念设计阶段想到的是莱姆的《索拉里斯星》(Solaris),那本小说里虚构了一个外星海洋。

在小说的设定里—那片海洋是有生命的,甚至那个星球本身就是一个生命体。

在我的动画里,海洋就是关于欲望的投射。海洋产生了一些被束缚住的巨型雕塑,它们本身也是关于欲望与束缚的一个映射。

A: 《L.E.M》这个作品的名字来自于阿瑟·克拉克的一本小说。

小说中出现了一个比人类更高级的文明,它们来到地球并制作了许多物种标本带回自己的星系。

在那里,它们有一个展厅用来陈列从全宇宙收集来的物种,这其实对应着美国自然历史博物馆。 如果宇宙的建立来自某个意志,

初始说明书上应该写着:活着的东西才有躯壳,死掉的东西会腐烂 。

但标本是一种例外,它是一种非自然。人类创造出来的东西都不自然,人类本身脱胎于自然,然后通过创造来反对自然。

如果人类被创造出来有什么目的,应该是那个意志想通过让人类创造非自然来定义自然。

作品里装满动物标本的人体雕塑来自于这样一个念头:

人类的身体和其他生物一样来源于自然,而人却可以理解这个世界,这看起来很不可思议。

Q: 您是科幻迷吗?您比较喜欢哪些科幻作家或作品?

A: 我喜欢科幻,小说或者电影都喜欢。

我喜欢《银河系搭车客指南》,特德·姜的《呼吸》、阿瑟·克拉克的《童年的终结》以及他的其他作品。

Q: 除了科幻和超现实,您的作品中还有很多古典美学的影子。除了以上提到的科幻作品,还有哪些为您带来灵感的作品或事物呢?

A: 《自我的重量》来自于维托尔德·贡布罗维奇的一个哲学思考。

《顽固而持久的幻觉》有很多引子和我喜欢的作品的影响,比如题目来自于爱因斯坦的一封信,

空间的设计来自于NASA的一张照片,墙上的壁画有很多元素来自于我喜欢的科幻电影。

Q: 除了上述提到的,您在创作中还有哪些比较关注的命题?

A: 在我之前与NOWNESS合作的实验短片《PATTERN》中,我感兴趣的部分是:“未来民族”其实就是“未来人类”。

这又很微妙,民族是某种意义上的追溯,对古老基因的追溯,对古老文明的追溯。

未来人类中的“民族”,也是在表达未来与过去的联系,这就是我想表现的。所以我觉得没有一种未来与过去无关,如果有,那也是一个失败的未来。

关于未来的模样,我只能用我的方式去猜测,但我倒是很享受这种猜测,让大家看到你的猜测并且产生共鸣,也是很幸运的体验。

我的方式其实是在做某种主观的推断,我用“民族”过去的服饰和审美去推断它们在未来的样子。

我觉得民族在未来真正是什么样不重要,但当下我们的推测是有意义的。

就像我们回看上世纪60年代的小说和绘画对未来的表达,它们不准确,但它们本身比现实更加有趣。

04

从冬奥向未来

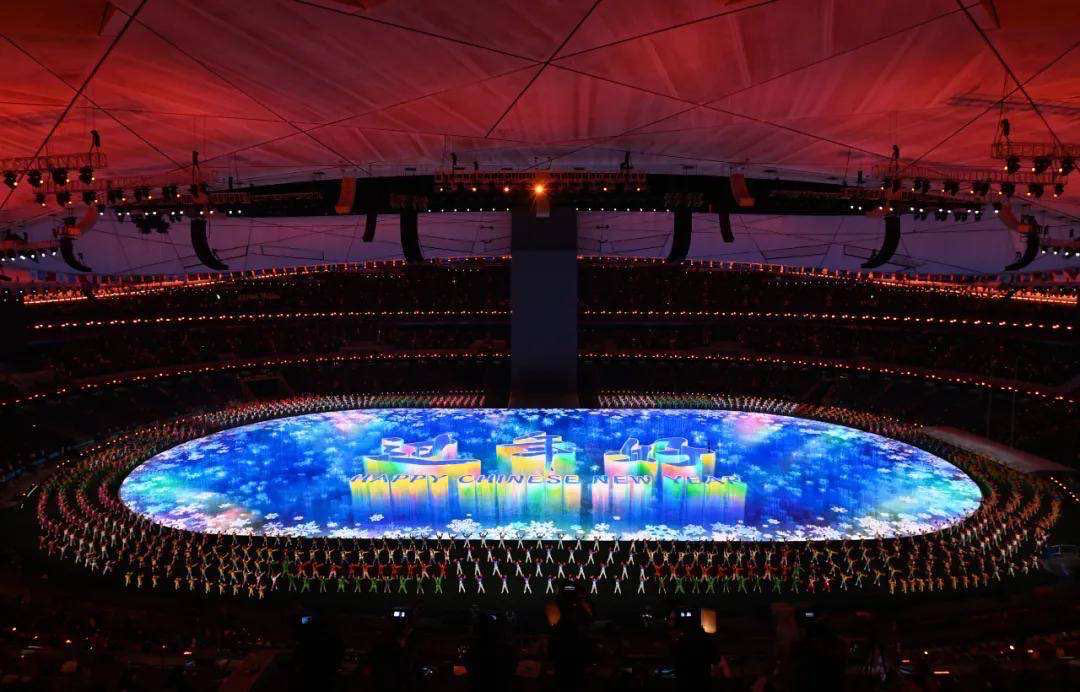

Q: 我们了解到您在2022北京冬奥会中担任开幕式《过年好》环节的视效导演,可否跟大家简单介绍一下您创作呈现的《过年好》这一环节?

A: 张艺谋导演最初的设想是在这个环节向全世界问好,因为开幕日在中国的春节期间,所以我们用拜年的方式来问候大家。

而这次开幕式最核心的概念:一块冰,我们所有的创意都是基于这个概念。

但对于《过年好》来说,冰冷纯净的冰和热闹的年味,这两个元素在视觉上的统一是最难的。

如何保留冰块的质感又融入热闹温暖的色彩,要有流光溢彩的感觉但又避免俗艳,是我们和导演一直在解决的问题。

鸟巢中的这一块屏幕是目前世界上最大的LED屏幕,我们制作的视频文件分辨率也是超大的,

最终我们使用了多个平台的配合来制作这一段几分钟的内容,也使用了实时渲染技术来应对大尺寸视频文件的渲染压力。

这之中,导演给予了很多的信任和耐心,也始终在指出正确的方向。

视觉总监王志鸥,还有一起参与开幕式的艺术家曹雨西和黄晨导演也给予了很多关键性帮助。

Q: 作为这场世界瞩目的视觉盛宴的幕后艺术家之一,您当初在接到这个消息的时候是否有过担心和犹豫?在创作过程中有没有什么印象深刻的事?

A: 其实有的。压力来自于两方面:

一方面,冬奥会开幕式是面向全世界的盛会,作品要接受世界的检验,虽然一直在从事创作,但如此大的流量还是让人紧张;

另一方面,这一次开幕式的总导演是张艺谋,和他的合作也很有压力。刚进入奥运项目的时候,最大的担心和犹豫都来自于这两方面。

印象深刻的是这次经历给了我很多从前没有过的经验。

有一些关于创作的,比如可以看到导演他是如何工作的。有一些关于作品品质的,创作者如何在困难中保持能量并坚持下来。

Q: 冬奥会项目之后,您有什么样的计划或者正在创作的新作,能和大家预告一下吗?

A: 现在正在做的事情是参与一部漫改电影的动画部分制作,预计今年会上映。

另一件事是关于我的数字艺术工作室ROOMS,想把工作室的影响力和制作能力都进一步提升,所以做的很多事情都在为此努力。

本文转载自腾讯艺术公众号《未来什么样不重要,但对未来的想象很重要 》