继上一期刊登时尚摄影师梁恒溢的采访内容后,此番《SIZE潮流生活》将再度为大家带来新媒体视觉艺术家柳迪的专访内容。

视觉是人们获取信息的主要感觉通道,人类和多种动物都会通过视觉、听觉和嗅觉等感觉通道,来认知和探索未知的事物与环境。

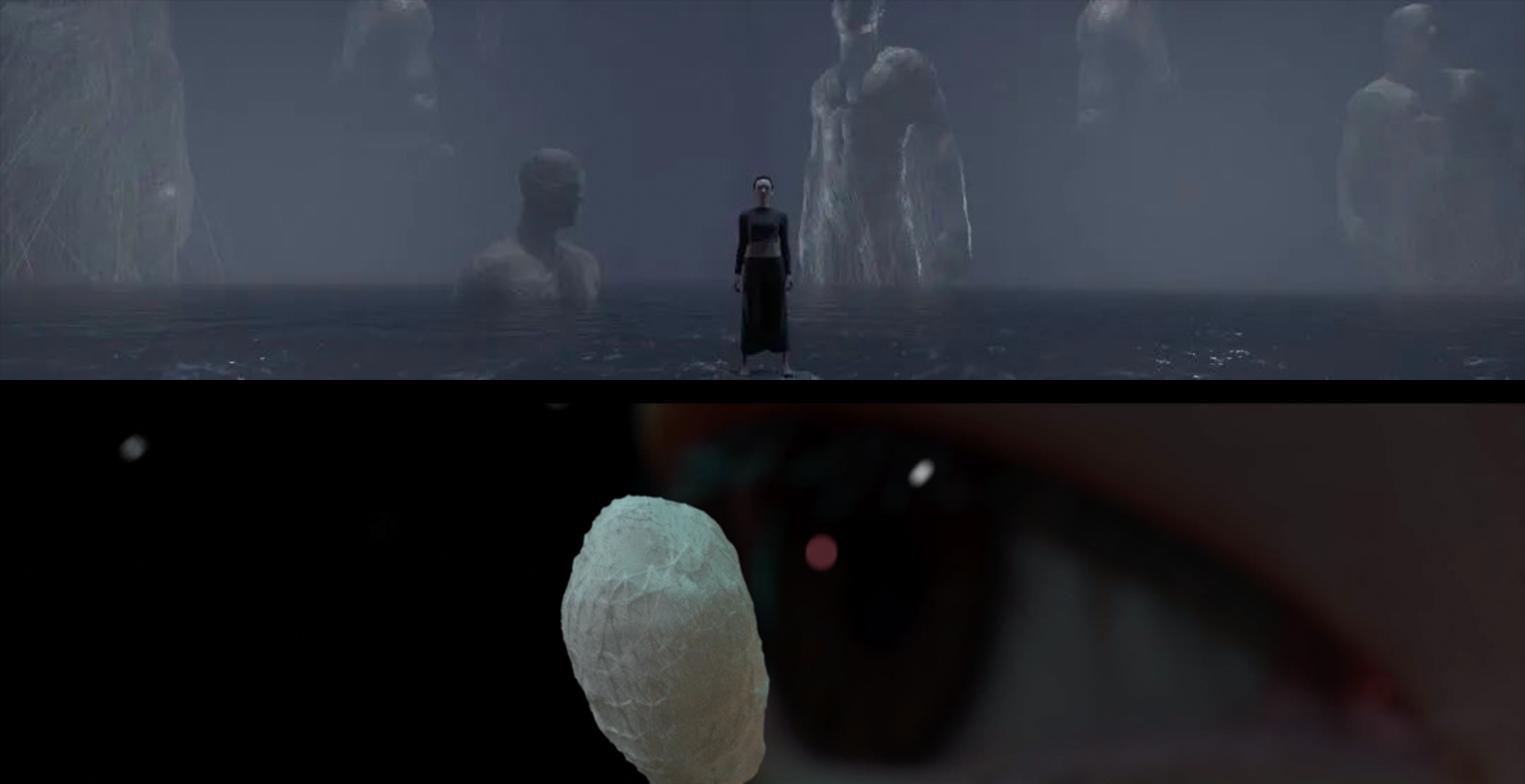

《重生》

我在概念设计阶段想到的是莱姆的《索拉里斯星》(Solaris),那本小说里虚构了一个外星海洋。

在小说的设定里,那片海洋是有生命的,甚至那个星球本身就是一个生命体。

而在这个动画里,海洋就是关于欲望的投射,海洋产生出一些被束缚住的巨型雕塑,这些东西本身也是关于欲望与束缚的一个映射

虽然依据感知对象的不同,各种感觉通道的使用比例也有着不同的差异,

但相比于其他几种感觉通道而言,人类通过视觉获取的信息,占比总信息量的80%以上,因此,我们对于视觉有着超乎寻常的依赖性。

多年所积累的视觉经验,让人们开始逐渐意识到,不同视觉要素带给人们的差异反应。

同时,借由这一要素,艺术家们开始运用不同的方式,来创作和完成他们的作品。

我们常说在观赏一件艺术作品的时候,要学会留意这件作品在视觉表现方面所传达出来的意义,

随着大众接触艺术作品的机会增多,以及对视觉艺术的更加熟悉,人们开始学会以不同的视角来看待艺术作品。

柳迪,新媒体视觉艺术家,超现实主义艺术家,2010年凭借《动物规则》(Animal Regulation)系列,

柳迪获得了由Lacoste品牌颁发的Lacoste Elysee奖项。

柳迪的作品总能在给予人们强烈视觉冲击感的同时,带给你有关现状的思考。

就像《动物规则》当中,那些有着庞大身躯的动物一般,它们所造成的视觉突兀,

熟悉和陌生冲突,以及超现实的观赏感受,便是柳迪留给艺术和外界的烙印。

INTERVIEW

新媒体视觉艺术家柳迪

您是在何种契机下,开始对摄影和3D技术产生兴趣的?

我大学一年级上过一个Maya的选修课,这之后就一直用三维做东西,二年级进了摄影专业,

所以很长时间里我的创作都是三维和拍摄的结合。

但本质上,我对三维和拍照本身都没兴趣,我就是对图像有兴趣,

再往后我就觉得平面作品的表现力受到很大局限,想做一些动态的作品了。

您本科主修的是摄影专业,您觉得这段学习经历是否会让您以不同的视角看待问题?

我喜欢摄影作品,专业的摄影训练给我了不同的视角,就算我在创作动态作品的时候,也会想起古斯基或者托马斯鲁夫。

我们经常能在您的作品当中,看到比例失衡的人或是动物,他们对于您来讲,是否有着一定的意义?

或者说,就您而言,您是否想以这种演绎手法表达什么?

对于比例失衡来讲,我有时候会缩小生物的头颅,放大它们的身体。

我想做的事情是让他们看起来不要那么聪明,甚至没有思考,我希望他们是一种物质化的存在。

或许,某种毫无思考的,物质感的存在本身就是最智慧的思考。

我想表现的是,这些自然的造物,它们是物质化的,是膨胀的。我想让「自然」以更刺激的方式出现在眼前。

原本「自然」在人类世界中是收缩的,被忽略的。虽然它是「母体」,但却或多或少被忽略或遗忘了。

反过来,也许我们或许有机会暂时抽离出我们自身。

用一句人类中心主义的话来讲就是:或许,整个自然界都是为了使人类暂时忘记人类世界而存在的。

您创作中的灵感缪斯一般来源于哪里?

给我灵感的常常是别的艺术家。灵感这个东西很多时候都是借来或者偷来的,

可能是别的艺术家,也可能是大自然。电影和小说常常给我灵感。

我观察事物的时候常常在找某种抽离感,抽离感是可以让人放松的东西。

有时候是一张图片或者绘画,也有时是来自于一段文字。

《顽固而持久的幻觉》最初的想法来自于一张NASA的照片,场景是阿拉伯语浴室和重力实验室的结合;

《ANIMAL REGULATION》里的人类形象的处理方式来自于凡艾克;

《自我的重量》来自于贡布罗维奇关于「自我」的一个荒诞想法。

《LEM》的灵感是阿瑟卡拉克的小说。灵感碎片对我来说是一颗种子,生长出来的结果会有很大不同。

在接到一份项目,或是想要创作一个作品的时候,您一般的都会经历哪些处理步骤?

面对项目或作品这两件事情时,它们本身就会有很大差别。

如果是项目,很多时候我会习惯找到一个立足点。

我觉得这是一个抓手,有这样一个角度才可能做出一个不是完全套路化的东西。

所以我之前项目过程中都不是那么简单与轻松,因为不想要一个完全套路化的作品,想让它有点灵魂。

但这样的问题是,工作室每年可以消化的东西比较有限。

如果是作品,反而比较简单。通常是考虑了很久的东西,逼不得已要做出来了,

所以没什么要再思考的。是那个东西自己的成熟,我只是把它执行出来。

很多艺术家在创作中,都会将自己的作品视作向外界表达内心想法和态度的一种渠道,您是否也同意这个说法?

您是否也会将自己的情感和态度寄托在作品当中?

任何表达也都是一种表演,它有你自身真实的部分,有时候人们的表达是为了表达自身。

因为你能表现的也只能是你自己的情感和态度了,除了自己的情感和经验,也没什么素材可用来塑造个人作品了。

但同时,艺术表达也有对于他人的模仿,或是纯粹的不知何处来的东西,也有一些时候人就是为了表达而表达。

但这并不是虚假,这就是另一种表达。这两方面并不矛盾,有时候我们说心里想说的话,有时候我们说一些精妙的句子。

我当然也会代入自己的东西到作品中,只不过有时候是一些暗藏的情感,有时候是焦虑而已。

您会如何区分3D视觉艺术和新媒体艺术?您觉得他们有着怎样的区别?

如果允许我片面的说:那么3D视觉艺术更多是关于图像的内容,可新媒体艺术很多时候是关于媒介本身。

但实际上,这两个领域很多时候是重合的。他们有些像故事与诗歌的关系,一个是关于情节一个是关于句子。

在创作中,您会如何平衡艺术和商业之间的平衡?

我现在觉得太多事需要达到平衡了,而且艺术家与商业终究要平衡的,以前画廊会替艺术家做这件事,

可能将来更多的艺术家要直面商业这件事。艺术形式也在发生变化,如果我们都越来越爱看屏幕,有些趋势是无法避免的。

对于纯粹的创作来说,我没有刻意去平衡艺术作品和商业的关系,

一件艺术作品被制作出来的过程中如果掺入了商业的考量那大概就不能被称作艺术品。

艺术是无用的。

有时候我们做一件事没什么目的,写一个故事不是为了意义,这种东西是有艺术在里面的。

但商业项目从一开始就是一个商业契约,它是需要平衡需求与创作的,

但有时候这不取决于创作者本身,取决于是客户给你的空间。

订单会产生大量没有灵魂的广告,也会产生西斯廷壁画。

时代的进步,拉近了潮流时尚和科技之间的关系,您如何看待两者之间的联系和他们之间的跨界合作?

科技本来是实用主义的,但它竟然会产生美学意义。

有时候时尚潮流要深刻反映这个时代人们的喜好,我觉得也许是因为我们身处在一个对科技极度乐观的时代吧。

您也曾和不同的潮流品牌和时尚品牌有过合作,那么在您眼中,您会如何定义潮流时尚?

我喜欢持久稳定的东西。时尚产业之内有非常多天才,很多设计师本身也是艺术家,过去有那么多经典的设计和秀,

这些东西作为视觉世界的一部分也在影响别的设计师与艺术家,时尚当然是有能量的。

但反过来,那些一年之内的潮流都只是商业现象,它们唯一的正面意义或许是反映现代社会的无聊与空虚 。

生命周期长久的潮流,可能才是有意义的。

时下,生活方式已经成为大众最为关心的内容,那么您觉得属于您的生活方式是什么?

生活方式当然重要,有时候这是一种你活着的姿态,有时候这是一个你追寻的目标。

每个人都活在对某种生活的想象中,不管你有没有获得广告中的那种生活,「生活方式」的本质都只是人类的想象。

我不是很相信广告中许诺的生活方式,但我相信要找到一种活着的姿态,对于我来说一方面是如何以创作者的方式生活,

一方面是如何面对生活中的问题,我希望自己能在任何情况下都能保持姿态。

您如何看待当下中国3D视觉艺术的现状和发展?

很多时候,我们都会担忧,过多的商业注入会改变某种事物原有的发展轨迹,

那么对于3D视觉艺术而言,您是否也会有着同样的担忧?

我并不烦忧,我觉得商业是拯救。我看到贾樟柯在节目里说「商业是中性的,人类社会就是商业组织起来的。」

商业并不会一定破坏创作,问题只是商业的力量太大,

创作又太无形,一不留神就折断了创作的手臂。看看电影行业就知道,好的市场与商业某种程度上促进了电影艺术的成熟。

最纯粹的艺术形式也需要画廊与美术馆的支持,而画廊的逻辑就是商业。

我看到的是这个行业的成熟,更多创作者加入进来。

能否为我们透露下,之后的发展规划?

也并不复杂,我想工作室更成熟一些,这个工作室是和我一起成长起来的,我希望渐渐的,工作室可以建立起自己的性格。

这之前投入了很多精力在工作室项目上,我自己反而少了一些空间,我会多一些个人创作。

我个人最近的计划是,明年3月在柏林有一个个展,这期间也会出版一本画册,应该会包含这之前的创作。

对工作室更长远的规划,其实有很多想法和想尝试的东西,但我感觉还是做出一点模样之后再讲。