“那些好的绘画和文学是因为提出了好的问题。” —— 柳迪

2020年来势汹汹。

未来已来。我们的生活更便捷、高效,互联网飞速发展,同时也显露出重重危机。

流行文化中早有一大票热切的目光,锁定在关于未来的畅想中,前卫的创作者加入「预言」之列,

运用最新技术与观者分享漫无边际的想象,也让大家感受到当中的醒世之言。

这一期的 NOWNESS 客座编辑,我们邀请到了视觉艺术家柳迪。

近两年他频与时尚跨界,用 3D 技术创造仿生人蔡徐坤,影像作品一再出圈并受到粉丝追捧,

引发关注的话题和炫目的视觉之后,是让人沉思的艺术表达。

法国科幻作家阿兰·达马西奥写道:“科幻作家的工作,就是必须把想象的画面带到生活中的人。

他必须不断地向现实提供可能。” 柳迪所发明的“视觉科幻”,

除了精美、梦幻、奇瑰,也在元素的不断碰撞中为我们建构了一种宏观概念的未来。

顺势而为地自然创作

命中流行文化

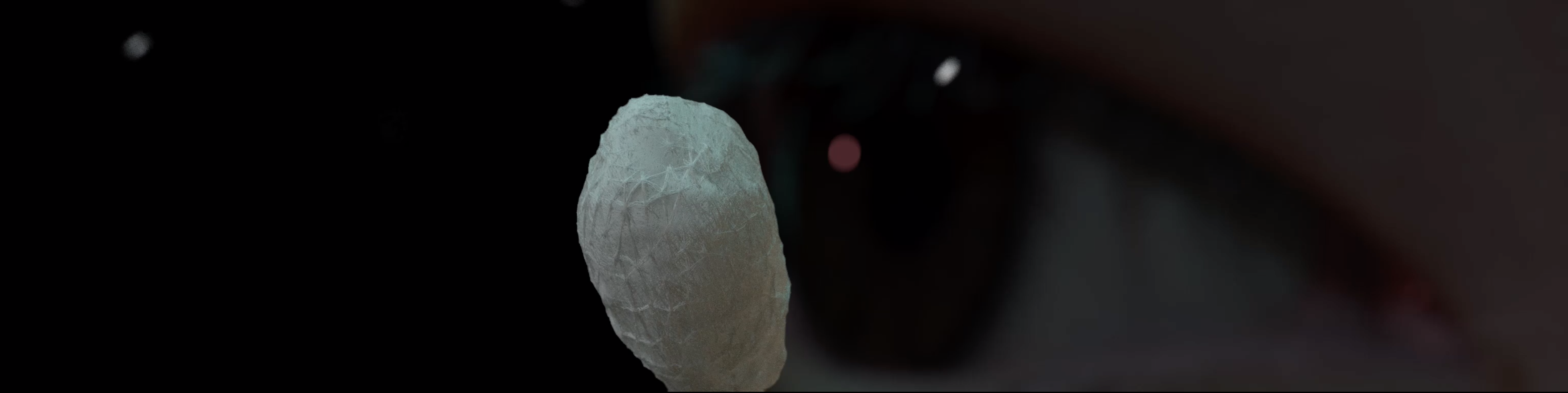

早在十年前,尚未从中央美术学院毕业的柳迪凭借作品《Animal Regulation》

获得瑞士LACOSTE ELYSEE PRIZE 金奖,

并被瑞士爱丽舍摄影博物馆和澳大利亚白兔美术馆收藏。

柳迪的摄影作品、三维数字视频及相关手法关注的是他自学生时代起一直长期探索的主题——

表现自然界和人类社会之间的冲突。

他的作品里常常发生异常迅猛的增长,这样的现象对应经济超速发展高度城市化的结果。

彼时他的作品中还未出现流行文化的影子,没有时尚品牌的介入,

也没有流量偶像的存在,但个人风格已经初成, 超现实视觉中透露着对现代社会的不安与沉思。

N:是怎样的契机让你决定使用3D技术创作,

这个过程是否也同时预⻅性地包含过商业化或说流行文化的思考?

L:最早使用3D技术就是因为 “想要的东西现实里不存在” 这么朴实的原因。

我最早创作《Animal Regulation》那组作品的时候,开始尝试使用3D技术。

那个阶段大学还没毕业,就是想到要做这样一个东西,

但这个事物又是现实中不存在的,就只能想办法虚拟一个。

那一阶段的作品,看不出商业化或者流行文化的思考,更多是个人化的表达。

虽然后来的作品其实是融入了流行文化元素,但那是几年之后的事情了。

后来加入流行文化到作品里,也没有考虑商业化的问题,是因为我在个人化的创作里遇到了瓶颈,

同时感受到了流行文化带给我的灵感和生命力。

那时候突然觉得,这就是我的日常,如果说我不去刻意在作品里加入流行文化,

那我也不用刻意回避作品中有流行文化的部分,这是自然而然的。

N: 庞然⼤物,巨物美学常出现在你的作品中,为何是这样的设定?

L:最早是《Animal Regulation》那个系列,巨⼤的动物在城市中存在,

我觉得那个是我直觉中的一部分,我希望创造那样⼀个东⻄。

当时的想法是:那些动物是⾃然的延伸,并且以⼀种⽆法忽视的⽅式出现在我们⽣活的地⽅,

提醒我们想起⼈类世界以外的部分。

反过来也可以这么表述:“⼈类以外的世界是为了使⼈类暂时忘记⼈类世界⽽存在的。”

对于我来说这是⼀个⼈类中⼼主义的玩笑。

可能我在做巨⼤⽣物的时候,就是在提醒⾃⼰不要太关注⾃身 。

即使我做了巨⼤的⼈类,也是这个意思,当⼈体那么⼤的时候,

就更接近树⽊或者⼭丘那样的自然事物了。

未来始于当下

使柳迪更加进⼊⼤众视野的,是他开始在作品中融⼊⾃⼰喜爱的科学元素:

仿⽣⼈、AI、诺亚⽅⾈、⻜⾏器、外星⼈……这些荒诞华丽的幻像也有着⼀种现世感,

甚⾄经得起推敲,让观者沉浸其中。

这些作品游离在过去与未来,始终流露着清醒的思考。

根植于现实的意象与经典符号形式并存,画⾯中丰富的情景,

还有3D技术带来介于现实和超现实之间的质感,有⼀种让⼈忍不住信以为真的魔⼒。

N:在对于未来的命题,描绘的根据或创作的灵感来⾃何处? 聊聊⽇常或近期关注的领域。

L:科幻⼩说、插画、建筑、动画,这些东⻄都在不同阶段带给我灵感。

对我来说,最根本的灵感不是来⾃图像,反⽽是科幻⼩说。

那些⼩说家常常带给我⼀些画⾯之外的灵感,不是关于某⼀个场景,

⽽是⼀种观察事物的⻆度,这种⻆度是我所有画⾯灵感的来源。

最近爱看上世纪六七⼗年代产品设计和建筑的画册。

⽽且最近⼜重新在看Dieter Rams的作品。这个阶段⼯作压⼒⼤,所以也在重看《银河系漫游指南》。

N:你的作品采用富有冲击⼒的视觉和画⾯来展现后现代的种种危机,

你会试图在接下来的创作中提出解决之道吗? 是否设想过提出问题之外的另⼀些角度吗?

L:我其实想不到解决之道,才会做那些东西。

我觉得这些危机并不是⼀些偶然的因素引发的,⽽是⼈类这个物种基因⾥携带的。

如果我们内⼼感到虚⽆,⾃然界向我们报复,那也是因为⼈类初始设定中的缺陷,

让我们必然⾛到这⼀步。但也许某⼀天我们真的有⽅法解决也未可知。

“故事⿊客”的进展

在各类平⾯创作之后,柳迪在影像内容中构思了更为完整的创意故事,

也在⾏业中带来连续的话题热度,

N: 在叙事⻆度上,会延续不做具象化处理这一⻛格吗? 是否会有更多尝试?

L:我觉得模糊的东⻄挺有意思。相⽐起故事,我更喜欢诗意的作品。

⾄于叙事的探索,也许以后会尝试,那是个⼤⼯程。

讲故事有很⾼的要求,也需要天赋,电影终究是关于⽂学的,

即便是《镜⼦》这样的完全靠意向展开的电影,也是关于诗歌的。

可能以后会尝试⼀些新的叙事语⾔,会边⾛边看。

N:如果不使⽤3D技术,你会选择何种媒介来进⾏创作,为什么?

L:很可能是绘画,也可能是写作。绘画或者写作的过程让我感觉到创作的持续性和⾃我愉悦。

三维创作不太⼀样,你需要分散出精⼒和电脑对抗,这是⼯具复杂程度的区别。

这种区别像是游泳与⾜球,⼀种需要的是耐⼒与节奏,

另⼀种除了耐⼒与节奏还需要排除对⽅球员的⼲扰才能进球。

以三维数字技术为⼯具,影像为载体,柳迪将带给他灵感的各种元素以看似不合理的形式进⾏拼贴重组,

发展出与众不同的“虚拟”叙事。此次作为NOWNESS客座编辑,精选了我们的6部创意短⽚,

和大家一起探究这些视觉艺术影像是如何天⻢⾏空地诠释“过去与未来”。

美人鱼综合症

挪威极地中,“⼈⻥”探⼊海军基地秘境

在Calvert 22 Foundation 伦敦举办的展览《The Future is Certain》⾥,

九位艺术家和艺术团体⽤作品探索历史是如何在未来重新书写⾃身的。

⽴陶宛艺术家 Emilija Škarnulytė 的影⽚《美⼈⻥综合症》,描绘了⼀个⽣来就有美⼈⻥综合症的⼥⼈,

潜⼊了北约位于挪威极地的 废弃海军基地,开始调查这个冷战时期的极地潜⽔艇基地。

这个地区仿佛和星河与⼤地相连, 能听到宇宙恒星的声⾳。

柳迪: 并不⼀定要有宇宙⻜船才称得上科幻,相⽐起太空歌剧,我更喜欢那些在地球上拍 出来的科幻感。

《普罗⽶修斯》开篇的史前地球,《忧郁症》⾥⽇常却充 满末⽇感的⽣活场 景,《潜⾏者》中的⽆⼈区“The Zone”。

科幻感来⾃于某种可能的未来,以及这种未来产⽣的连锁效应。有趣的部分不是“曲率引擎”之类,

是我们作为⼈类在⽆数种可能的未来中的样⼦,这是⼀种思想实验,帮助我们了解⾃身。

Diamorphoses

高节奏电音伴以旧胶片视频蒙太奇

导演Dimitra Louana Marlanti为Terraforma Festival创作了这部影⽚,以蒙太奇⼿法由糅合了多个纪录⽚⽚段,

灵感来源于想要把外星球改造成地球的奇思——并以法国作曲家Iannis Xenakis 的⾸⽀电⼦乐命名了这部短⽚。

“这些素材是⼀些视频⽚段的合集,来⾃Youtube 上的⽹络伪纪录⽚,还有一些学生作品或者业余短片画面。

它们⼤部分是原⽚,但有⼀部分经过我修改。”

柳迪:上帝视⻆可能不只是俯瞰这个世界,也包括进⼊这个世界内部,看到地球上的每⼀件事。

我有⼀个阶段也想创作这样的作品。

把最宏⼤的场景和类似“漂浮的花粉与蘑菇的⻓成”这样的画⾯放在⼀起,

但这个作品⽐我那时候能想到的还要好⼀些,它还有电脑图像。

Thomas Demand: 纸材重量

观念艺术家⼤谈

娱乐新闻网站TMZ和猫王的厨房

在兄妹两⼈组Friend & Colleague指导的这部短⽚⾥,

概念艺术家 Thomas Demand 深⼊地述说了⾃⼰如何深受明星⼋卦⽹站的启发⽽创作出⾃⼰的全新系列作品。

穿梭于洛杉矶和柏林两地,Demand 为⼈熟知的⻛格就是从固有影像中吸取灵感,

⽤纸板重塑出实物⼤⼩的⽴体空间模型, 继⽽以其作为背景拍摄出⼀组肖像⾃拍。

柳迪:Thomas Demand是我⼤学时喜欢的艺术家,同时也包括Thomas Ruffff。

他们其实有⼀些相似,都不仅仅是拍摄。他们的⼯作延伸到了拍摄之外的⾏为中。

Demand的作品拍摄⾃纸板搭建的场景,画⾯中去除了现实物体的细节。

这种⼲净的东⻄充满吸引⼒,以⾄于我花了很⻓时间去想这种吸引⼒的根源来⾃于哪⾥。

虽然他的作品有很多社会性的隐喻,但有时候⼀件作品成功与否不仅仅关于作者的⽴意有多⾼,

思想有多深,有时候就是来⾃于你看到的东⻄,

Demand这样的艺术家就是可以把思考和形式感结合好。

真⼼话⼤冒险

Jonas Lindstroem玩转数字影像

常驻柏林的导演Jonas Lindstroem⽤21个影像⽚段创作出了叙事影像作品《真⼼话⼤冒险:21种表演》。

这部短⽚曾在由野兽派教堂改造的艺术空间König Galerie的⼤厅内展出,

它也是第⼀次在艺术空间中作为⼀个视觉艺术装置进⾏循环播放。

“想象⼀下,要是把全世界所有⼿机上的内容都浓缩进⼀段影⽚中,

然后弄⼀个⾼级版本出来,就是这部影⽚。”

柳迪:在⼈类灭绝以后,可以了解⼈类⾯貌的途径⼤概是全⼈类的家庭相册和我们的⼿机,

这些图像是⼈类对⾃身的记录。这部影⽚包含了这个概念,

但同时它并不是单纯的记录,它具有成熟的影像美学, 打动我的是这21段影像本身,倒不是前⾯那个概念。

信号中的⻤魂

Amalia Ulman

演绎虚拟世界⾥的职业⼥性

什么是“SIGhostNAL” ?这是艺术家陈轴创造的⼀个词语,

旨在描述我们的“身体”(图像)如同幽魂⼀样漂泊在虚拟世界中,

带着不知⽣死的飘忽感。在《信号中的⻤魂》⼀⽚里,导演陈轴邀请到艺术家 Amalia Ulman,演绎了职业⼥性的 SIGhostNAL。

这次合作,除了探讨⼈类灵魂在信号(⽹络)中的迷失游荡,

在图像层⾯的狭义⽅⾯上也描述出⼥性在当代社会的某些困境。

柳迪:我喜欢最后结束的场景,以及结束时的处理⽅式,房间灯打开的设计让我想到某些⽇本导演的调度。

整部影⽚的故事和影像美感也让我想到⼽达尔和阿彼察邦,

这些灵感和细节都融进了这个特别的故事⾥。

发掘

⼀系列不断变化的花絮

揭开了⼀个名⼈的丑闻故事

多媒体艺术家 Daniel MacIntyre 的《发掘》是⼀部充满化学反应的独创影⽚,

通过揭开⼤量封存已久的照⽚发现其背后的故事。整个短⽚采⽤密集的⿊⾊拼贴影像形式,

重新组合的图像经过化学处理⽽解体,

探究了⼀位身为⼈⽗的明星以及他身上的神秘故事,全⽚展现了对有机电影的化学反应和电影正式结构的探索。

柳迪:这部影⽚让我想到了塔尔科夫斯基的《镜⼦》,那部充满了童年回忆和诗意的电影,它也加⼊了纪录⽚的⽚段。

童年回忆和粗粝的纪录⽚影像放到⼀起之后,产⽣了很强的能量。《发掘》的⼒量来⾃于粗粝的影像本身,

⽽这⼀影像⻛格源于作者对胶⽚的⼿⼯处理。

如果这些东⻄对我们起了作⽤,却是因为我们⾃⼰,看这部影⽚的时候我想到那句话:

“苹果的味道不来⾃于苹果,它来⾃于苹果与味蕾的结合。”

本文转载 NOWNESS现在公众号《他对人类中心主义,开了一个玩笑 》