柳迪 Liu Di

柳迪,1985年生于陕西,毕业于中央美术学院。新媒体与数字艺术家,IC-United数字艺术工作室联合创始人。

他的作品媒介囊括摄影、影像与数码艺术等多种类型,聚焦于探讨人类/有机体与其周遭环境之间的关系与冲突。

近期重要展览包括:

2021年“超融体——2021成都双年展”,成都市美术馆;

2021年“重要的不是摄影,中央美术学院摄影纪程”,北京中央美术学院美术馆;

2019年“顽固而持久的幻觉”,德国柏林候鸟空间;

2017年“顽固而持久的幻觉” ,艺门画廊(香港)/艺门画廊(北京)。

2010年,凭借“动物规则”(Animal Regulation)系列获得由Lacoste品牌颁发的“Lacoste Elysée奖”金奖。

他的作品亦被瑞士爱丽舍摄影博物馆、澳大利亚白兔美术馆等艺术机构所收藏。

上海前滩太古里 作品《抽离》现场

上海前滩太古里+UCCA Lab+Mandarin,再加上数码影像作品《抽离》,这是柳迪最近刚完成的创作和尝试。

后疫情的两年多来,我们越来越多的工作转为线上,更多的生活在依托已经发展起来的线上平台和电子支付。

2021年的进度条拉到最后1/4的时候,元宇宙、虚拟偶像、 NFT一起引爆了线上“虚拟人生”的话题,

借此机会,我在柳迪忙碌于北京冬奥会项目的间隙,请他分享一些与之相关的讨论。

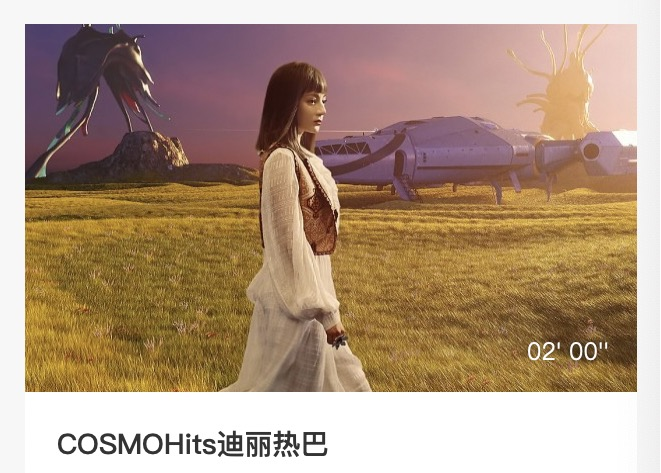

准备采访前,需要一张柳迪的肖像,令我们有些意外的是,他发来的不是一张摄影, 而是一件数码作品 ——

准确的说是使用了3D扫描仪对自己的身体进行扫描获取的数据,

再置于电脑建模修筑的场景之中,以一件作品的形式呈现,倒是与他目前新媒体艺术家的身份非常吻合。

然而,在百度上艺术家“柳迪”的词条还保留着他刚毕业时的一张证件照做为肖像。

柳迪2009年毕业于中央美术学院设计学院摄影系,本科弗一毕业就签约了画廊。2010年凭借作品《动物规则》系列作品一举获得瑞士Lacoste爱丽舍摄影奖金奖。

这次采访索要肖像照之时,他发来了这张全数字的肖像照。

柳迪在大二选择专业方向的时候其实第一选择是新媒体工作室,

但上了一周之后他发现刚刚成立三年的专业并没有足够的师资力量做指导,师哥、师姐们都在自力更生。

他从大一就开始自己尝试创作动画短片,两年后从新媒体专业毕业了,难道就是做一个没日没夜的动画师吗?

想到这里他退却了,转而选择了与影像创作方向有一定相关性的摄影专业。

然而,世间的事就是这么巧合,兜兜转转十年后,柳迪还是成立了自己的数码媒体工作室,成为了一位以0和1构筑其艺术世界的艺术家。

2001年,中央美术学院从二环以内的王府井校尉胡同搬迁至四环以外的望京花家地。

2005-2009年是柳迪在校的本科四年,央美毗邻四环,为了迎接北京奥运会,刚刚修建好的环路和众多商业住宅在路边上堆着不少建筑垃圾。

那段时期,不少艺术家的作品里都出现了高速发展的城市以及城乡交界处的奇妙景观。

这同样也给柳迪带来了一些触动,转化为作品里的图像素材来源,刻意放大的动物缩在空旷的破楼之中,人类与城市之间的挤压和孤独感被无限放大。

他在其第一个作品系列《动物规则》采用了摄影加建模,虚实结合的手法,

其中的场景有部分是实拍的——“青蛙是该系列第一件作品,画面中破旧的楼房就在我们学校旁边,处在将要拆迁的阶段”。

其中动物的部分则完全由电脑建模,同时加上一些PS的后期处理。

直到2017年,柳迪才完成了自己的第二次个展“脱离传统智慧”。

他坦言自己并不会把对当下周遭的体验敏感而迅速地反应到作品中,而是习惯于先通过一番融合和过滤,

最后投射了相当长一个阶段的模糊感受或转化为情绪的表达。

当然,早期单枪匹马地进行高密度劳作也让他无法更快速地完成创作,因此每一批作品之间的间隔都非常长。

如今有了工作室和自己的小团队,可以调动的能量和资源更多了,

柳迪反倒有点怀念最初如匠人一般缓慢生长出作品的过程——“以前我做得也慢,然后我的反应也慢,

然后作品出现的频次也会慢,但那个好处就是我有充足的时间去边做边思考,经常会调整,

有时候做着做着就跟之前想的完全不一样的,或者加了好多新东西,可能加东西占到了一大半,最后呈现的时候跟我一开始的设想其实有很大变化”。

这反而造就了柳迪的作品呈现出生长的过程,因为它经历的时间长,可以进行消化和咀嚼。

《动物规则》之后的作品《自我的重量》(2017年)和《顽固而持久的幻觉》(2017年)转而将主角设定为人类或者人类外形的巨大生物体,

背景从城市的实景转向了森林,抑或是未来都市,人类或者是生物体与环境之间的关系这一主题更为明确了。

眼见的真实和数据的准确

我们的眼睛会欺骗大脑,摄影镜头所记录的并不一定是真实存在的世界,

或者说很多时间的瞬时切片在人类的经验里是用肉眼无法捕捉的,在瞬息万变的流动时空之中,我们唯有借助光学镜头才有可能记录和观看到那些绝美的光影。

摄影的美也并不来自于真实,而是独特的观看角度。

19世纪中发明照相术之后,人们得以保存下时间的切片;

1895年,卢米埃兄弟在巴黎的一家咖啡馆的地下室为观众放映他们拍摄的短片,一段时光得以晾晒于菲林里;

21世纪的今天,我们已经可以通过数字仪器扫描保存这个世界的真实数据,

再通过电脑建模虚拟想象中的场景, 这样虚实相结合所创作出的图像某种程度上似乎比历史上任何时候,以任何手段所记录的瞬间更接近真实世界。

但艺术从不是以还原真实为目的的,它带领人们体验美的历程。

回望过去,我们发现这奇妙体验的密码往往在新的技术诞生之时,全新的视觉经验给人类带来的超凡体验倒是总能激发出美妙的多巴胺诞生。

玥:: 你当时为什么选择了设计学院的摄影系,然后却选择了做数码影像方向的创作?

柳 : 我们学校(中央美术学院)第一年是基础课,第二年就要选专业方向。

我选专业的时候就非常清楚我喜欢做数码艺术,所以我当时先选了数码(数码媒体工作室),

当我上了一周之后觉得没有老师管我们,

然后我又想了想,觉得好像学完了出来就是去做动画、后期什么的——因为我大一的时候经常自己做动画,我觉得这事好累。

然后我觉得可能摄影也是我们学院的一个算是与数码影像创作方向有关的专业,

而且我觉得摄影好像轻松一点,所以我又转了摄影系。

但我现在主要还是在做动画,其实也没有坚持做摄影,所以转了一圈,其实又转回来了。

玥 : 我记得印象比较深的是我在大学的时候无意间看到过你的一张可能是实验性质的习作,

是你在自己的寝室里头,用大概是延时摄影的方式,在图像空间里面同时制造了很多个“你”。

柳: 其 对那是我大一的作业。

玥:我当时印象挺深的。刚才你也说了,其实本来就是想学习数码的,

只是当时学校的条件限制或者是你的个人选择,最后进入了摄影系,但实际上你从一开始就在做相关的这类创作,

不管是以摄影为媒介,还是说后来慢慢地做动态的数码艺术实践,对吧?

柳: 对

玥: 人们总说:“你自己的眼睛是会骗你自己的。”摄影它其实记录的也不是完全的真实。

而如今数码艺术完全是通过虚构一个世界去“欺骗”观众,所以我想知道你怎么看待通过摄影去记录的所谓的真实和数字艺术创造的完全虚拟的图景?

柳: 如果你只将摄影作为拍照记录来说,它其实是某种程度上的真实,但也不是绝对的真实。

因为摄影本质上其实是一个时空的切片,所以实际上摄影的经验在人类的实际视觉经验里是不存在的。

这么说是因为摄影是一个凝固的定格画面,但其实人的经验里是没有那种凝固的视觉体验的,你看到的世界永远是一个流动的,线性的。

摄影其实某种程度上是有很强的,跟人的感受不一样的地方。

当然它也有一样的地方,跟你的眼睛成像的原理是一样的。但同时你会发现摄影中很多的美是在现实生活中不存在的。

有的时候一张照片很美,但其实可能你在现场看没有那么好看,或者说只是观看角度的问题。

玥: 对,可能举个不太恰当的例子,前段时间,小红书上摄影/旅行博主被质疑并网暴的那些“照骗”一样。

它们被摄影师在恰当的光线、角度和时间按下快门,定格在那一瞬间的时候可能是美的,但不代表任何人在任何时候去看都能发现同样的魅力。

柳: 所以摄影的美学其实来自于它本身的某些特性,不是来自于真实的,然后这是我觉得摄影它不是很真实的地方。

但是就数字艺术来说,它分很多种方式——比如说我现在做的三维成像的时候,它在很多时候是在模拟真实世界。

尽管也有做很多完全超乎我们想象力的东西,但绝大多数时间,我和我的团队是在模拟现实世界的,

它和摄影其实有某方面的接近,也是还原世界的一种方式。

玥: 那通过这种数码扫描建模的场景,它实际上是从现实世界里面去读取数据,在某种程度上它反倒比摄影更接近所谓的真实,从数据上来说,对吧?

柳:对

但从技术上来说,数码艺术相较于摄影来说更为复杂一些。

就像你说的扫描,比如说我那个肖像是我扫描的我自己,它也是某种程度上像摄影一样的记录,它是一个扫描的切片结果,只不过它是三维的。

但总来说,我觉得这两种创作媒介如果作为单纯的欣赏或者艺术来说,它们都已经是脱离于现实的。

我觉得艺术很多时候带给人的珍贵的体验,或者说好的感受,必然是要提炼出不同于现实,且高于现实层面的东西。

数码艺术也是这样,而且我会觉得现在的数码/数字艺术所处的时间点其实有点像摄影刚诞生的时候,

它是一个新技术的爆发的初期,然后它势必会改变很多事情,就像当时照相术的诞生某种程度上极大地改变了绘画的探索方向。

所以我认为数字艺术相关的技术诞生并慢慢地发展成熟之后, 一定会引发某些革命性的改变,但具体是什么样的改变,还需要时间去验证。

NFT和元宇宙

采访时恰逢虚拟人物形象柳夜熙在社交平台凭借一段短视频一夜粉丝暴涨400万。

虚拟偶像/形象、元宇宙这都和柳迪正在进行的数字艺术探索之间有着高度重叠的关联性,

甚至不夸张地说,他已经站在了风口之上,于是我和柳迪一同探讨了他要不要去做一只飞翔的“猪”的问题。

柳迪并不反对自己的作品以VR的形式出现,工作室也完全具备这样的技术条件,

但他认为还没有契机以VR的观看方式为出发点去创作这样一件作品。他不希望创作以某种噱头为发心的刻意为之。

正如此前3D放映设备上市之时,众多电影一窝蜂的追赶潮流,

甚至有不少后期转3D的片子,但是实际从审美或者艺术性上来讲,只是多了个刺激票房的手段,却很难做到良好的观看体验。

况且,如今的VR设备其实还有许多技术瓶颈,单纯的配戴设备只能欺骗你的眼睛, 视觉在遨游太空的时候身体在原地纹丝未动,所以才会产生极其严重的眩晕和不适感。

柳迪尝试过采用VR技术,与新裤子乐队的彭磊合作全景动画《我们的时代》。

这件作品将观众置于乐队的角色之一,和彭磊笔下的咪咪、嘎嘎、机器人一同在练习室中排练、演出,最后升上太空舞台,观看机器人与巨型怪物大战。

短短的一首歌时间之内,完整的考虑了观众在360度的场景里下上下左右的观看体验,而不是静态的向前行走浏览场景,

或是化身在VR场景之中观看一段影像。

柳迪将新裤子乐队的粉丝们熟知的关于偶像的一切细节都放置到这个“世界”里, 角色咪咪和嘎嘎的身上甚至带着指纹,

意在致敬彭磊早期为乐队创作的黏土动画MV。

柳迪在自己创作的很多数码影像中也设置了一个人物,但并没有赋予ta身份、职业、性格,甚至没有赋予其显著的性别特征,

也没有在社交层面去运营ta,只是将ta一次又一次的放置在柳迪创造的虚拟世界之中,由ta来带领观者体验这个完全由建模构建的空间。

这也是此前的影像艺术形式与数码艺术的本质区别所在,不论是摄影还是电影,无不是在尽力如何发现这个世界, 或者如何去利用世界已存在的东西制造美。

在我们所身处的小时代里,通过电脑CG技术完成造物,乃至造神的行为,或许已是艺术家能分享给观众最完美的上帝体验。

玥: 咱们聊聊元宇宙吧。做为一位新媒体艺术家,你怎么看扎克伯格提出的Mate,就是“元宇宙”概念。

柳: 他说的这个概念当然是好的,但就目前的技术来看,网友调侃他短期内能实现的就是QQ秀的升级版并不无道理。

实际上我理解它是很基于生活场景的,同时更是从商业策略出发的一次企业升级。

在将来,未来人的生活、工作可以通过他的整个社交网络系统去实现,人与人、物与物、人与物之间都是可以交互对接的,都基于Facebook原本建立的社交属性。

曾经有太多的科幻电影就是在描述这个可见的元宇宙的未来和童话般的生活场景。

比如《黑客帝国》,它其实也是发生在某种形式的元宇宙场景里。所以我相信在未来,人类的生活里一定会实现这样的场景。

但在当下,在硬件设备、其他技术环节还没跟上的情况下,元宇宙只能还只是个概念。

然而,大家在一切都没成熟的时候,有可能已经把这个概念过度透支掉了。

玥: 这也很像之前的潮流艺术在中国的爆火一样,现在相信有很多人已经对这个词儿有点厌烦和过敏了。

面对同样问题的还有NFT,目前在中国大陆由于一些技术原因,NFT的交易是受阻的,但是还是有众多艺术家和机构介入去追逐潮流,你怎么看?

柳: 对,因为NFT在技术的部分跟数字艺术的连接是最大的,我们刚才说的元宇宙其实是跟普通人日常生活更相关的。

我觉得NFT的产生对艺术家来说是非常好的一项技术革新,普通人可能对这个的理解没有那么的切身。

但对于艺术家来说,尤其是对咱们周围的一些一直在创作数码艺术,

或者以数字技术为媒介的艺术家, NFT给这类创作者提供了其作品交易的可能性和承载的空间。

因为所有的商品来说,不论是金子也好,还是艺术品,交易的可能性之一是基于它的稀缺性:

架上绘画是唯一的,哪怕是我的摄影作品可复制,我也会限定固定的版数,8个版或10个版。

但是数字艺术的问题就是你的作品是永远可被复制的,并且它就是个复制品。

以前的艺术家卖给藏家的就是一个U盘,有可能还能复制,怎么去限制它的可复制性,这个是个问题。

这样的作品不做成一个稀缺的东西,它永远就是不可能产生价值的。

我觉得NFT就是因为它解决了这个问题,所以它使得数字艺术的交易成为一种可能性。

但我觉得NFT的问题同样是在它还没有好好生长的时候就被大家盯上了。

所以可能现阶段产生的那种巨大的效应和很多的各种各样的事件,或者是围绕它产生的话题,使我觉得也是在提前透支这个概念。

虚拟形象、NFT、元宇宙大体上是一回事,它们都是某种可见的未来,但是可能因为我们现在这个时代的人太憧憬未来了,

所以在未来还没有来的时候,我们已经在开始幻想和消费未来的某些东西了。

学术还是商业

柳迪在做为艺术家的身份时偏重学术还是商业上,两种状况都尝试做了。今后他也不想单纯的做其中一种身份。

他曾经只在画廊的生态里生存,然后其他的一切都不需要考虑,由画廊主来帮他打理。

后来又经历了与合伙人一起开创工作室,花很多时间和精力去培养技术团队,去提案,去试错,完成一个接一个的商业项目。

那段时间里他完全没有时间做自己的作品。

两种纯粹的身份柳迪有幸都尝试过了,他觉得现如今对个人来说可能是最好的平衡,是某种综合的状态,

他不想做只是自嗨的创作者或者是在完全学术化的场景去做事情,艺术家也需要跟观众互动,去实践,跟社会产生关系。

柳迪还在寻找创作和商业之间的平衡点,因为很容易就会偏向某一边,但这也要看大环境的影响,给年轻的创作者带来什么样的机遇。

在以前很长一段时间里,其实职业艺术家的生存方式和目标就是以学术性为唯一导向的,或者是只专注于完成自己的内容产出,

接下来的很多事情都不用去考虑了。

如今艺术圈的生态产生了许多变化,这种转向并不是个人可以左右的。

以前的商业广告就是一些套路化的广告,现在广告或者说品牌方也更倾向于与艺术家合作,产出更个性化的内容和建立品牌独特的视觉审美。

当然,这也和当下消费者的年龄迭代有关,Z世代的消费者更容易接受新鲜事物,

丰富的社交内容和全球化的信息传播也带来更多样的文化包容度。

玥: 既然说到这儿了,那么你现在仍然在尝试,可能还没想清楚,但是应该说有一个基本的规划,

比如说在原来传统的学术生态里面,是怎么样进行规划的?

然后在商业方面,在跟商业品牌合作的部分又是怎么规划的?

柳: 我在自己创作的时候做的很多探索是不受任何影响和商业上的影响,可能是相对是一些纯粹一点的,

或者说没有目的性的,这个东西可能有的时候会成为工作室的一些可生长的点,或是一些元素,我觉得这个是有意义的。

玥: 那么工作室是为了商业项目而存在的,但是你自己在学术上的一些追求或者说一些计划或想法完全是跟工作室没有关系的吗?

柳:

这两个部分在我这里也并不是完全分开的。

因为在商业项目里,你做的时间长了很容易就感觉到思维枯竭,或者说被各种项目的套路化,或是某种商业化到东西左右。

如果说你是一个艺术家的话,其实很多创作灵感会在这样的摩擦之间被慢慢地消磨掉了,所以我还是需要一些艺术性的创作空间的。

玥: 那么你个人在学术上的自我摸索,或者说自我的成长或者说一些收获,会反馈到工作室的工作上吗?

柳: 会。之前一个阶段工作室很多作品都是因为我自己在创作上的一些小的想法,或者是某些趣味的点,

我没有办法独立去完成的时候一直搁置在那儿。

然后有一个合作机会,或者一个品牌的商业项目进来,我就直接把它转化成了一个偏商业的或者说偏合作的一个作品了。

这样的尝试现在我也不确定对不对,但我觉得这样会健康一点。

玥: 你接下来有什么创作计划正在构思当中,但是我知道你最近还挺忙的,可能没有时间去实施自己的作品。

柳: 个人创作的部分有那么一两个,但是我得稍微腾出点精力才能去执行,所以我现在可能只能停留在思考的阶段,无可奉告。

现在手头的事情有点多,其实感觉还要再做点减法。

因为好多时候我不去预判,原本觉得不占用什么精力,但它可能经常会节外生枝的产生一些东西,占用我的时间。

因为需要带领一个工作室的时候事就变多了,不像我自己一个人的时候相对单纯,所以可能等工作室再再再成熟一点,

能够不占用我那么多精力的时候,我可以去做一点自己的东西。

结语

诚如柳迪所言,85后一代艺术家的艺术创作是缓慢而不显现的,这或许归因为他们成长的时代、

身处的社会环境,抑或是市场的跌宕。

但却也是万幸的,他们眼见过繁华泡沫的破裂,但依旧坚持最初的选择,并一步步走到现在 。

这一次,时间将他们推向可能的风口,但这次该如何选择,或许仍是一道待解之题。

本文转载自密思视界公众号